No vamos a discutir aquí la idea de Inteligencia Artificial y qué tan riguroso es llamar inteligente a una máquina. Sí está fuera de discusión que los avances en la materia han sido sorprendentes en el pasado reciente. Pero es interesante explorar qué distingue a las inteligencias humanas de las artificiales (haciendo, de paso, una separación artificial entre ambas). Pensemos por ejemplo en los procesos del razonamiento que identifica Peirce (deducción, inducción y abducción) y en la manera en que las máquinas “aprenden” (mediante entrenamientos basados en el consumo de sets de datos imposibles de procesar para un humano y el hallazgo estadístico de correspondencias en esos datos).

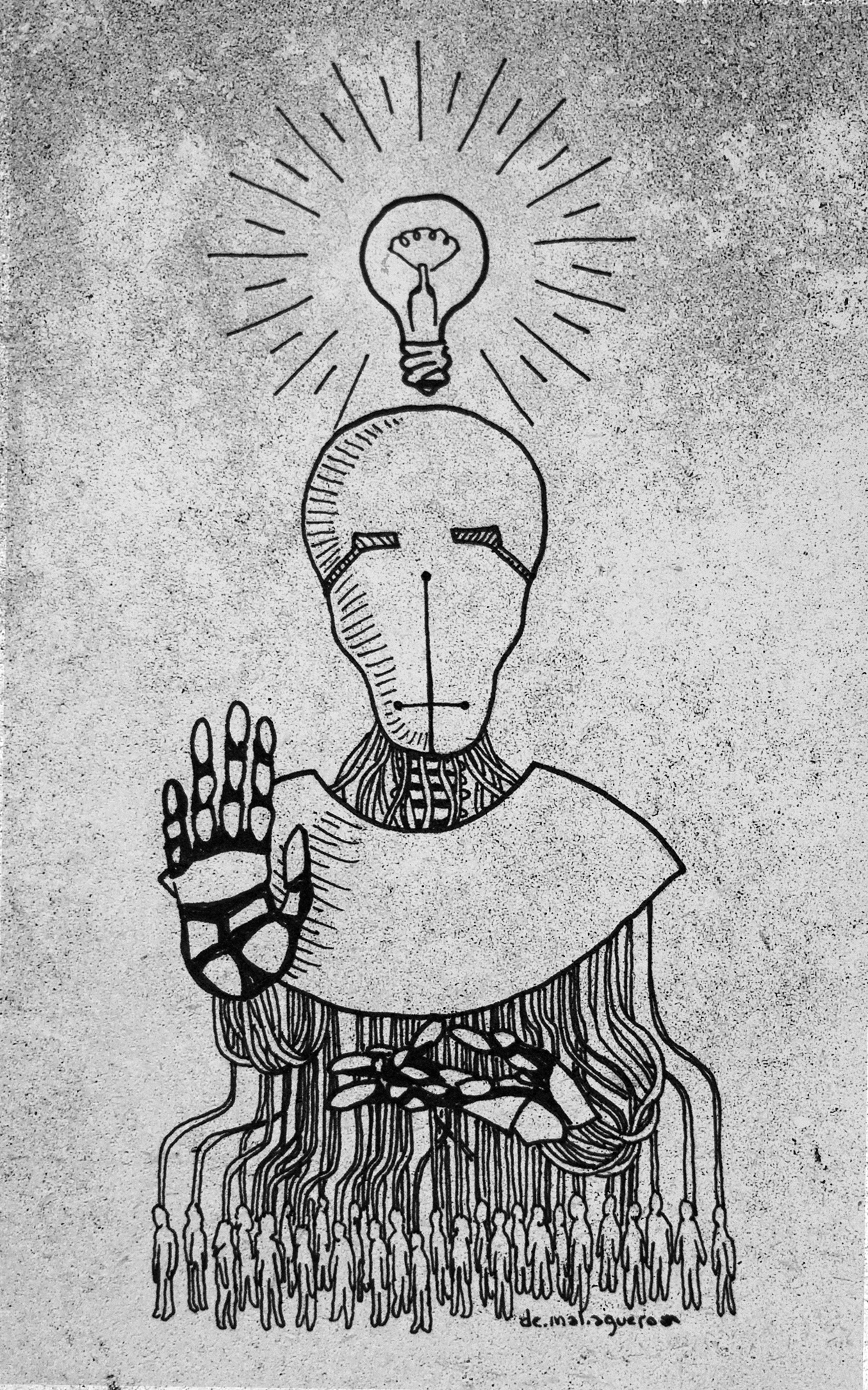

Mientras que este método hace a las máquinas imposiblemente capaces (y veloces) en lo que refiere a deducción e inducción, no alcanza a llenar el vacío de la abducción. Y es que la abducción es eso: llenar el vacío. Es suponer algo allí donde no hay nada. Es hipotetizar. Es inventar. Las máquinas construyen solo a partir de datos existentes, de información sistematizada y disponible. Pueden transformar y deformar aquello, pero por el momento son incapaces de genuina inventiva. Lo que podríamos llamar el proceso creador, la poiesis.

En este sentido, la ficción es terreno inexplorado para la IA, lo cual es en alguna medida irónico. La IA parte de una instrucción precisa que busca una respuesta en los datos que existen. La ficción es explicar los datos a partir de un relato que no se deduce de aquellos, solo les da sentido. Los une en una construcción quizá absolutamente falsa u ociosa, pero que aun así puede servir al propósito de imaginar, de proponer.

Las computadoras funcionan en base a instrucciones, secuencias, algoritmos. Estos algoritmos, por impresionantes que sean, se ponen en marcha necesariamente con un propósito puntual. Ya sea recomendar la mejor publicidad posible a un usuario determinado, o ser capaz de mantener una conversación, sin propósito no hay funcionalidad. En cambio, la mente humana funciona porque sí. En el vacío. Sin un propósito, a veces. ¿Para qué sirven los sueños? Cortázar explora la idea de instrucciones de naturaleza algorítmica, pero con un propósito distinto al de la máquina, que podríamos llamar ocioso si este adjetivo fuera justo para calificar a la producción artística. Pero ese ocio es también exploración que nos permite imaginar y reflexionar. Pensar en los pasos, en lo que damos por sentado como una oportunidad para reconectar con el universo que nos rodea, desde lo simple.

Pensemos por ejemplo relatos que se basan en una instrucción que falla. Las máquinas aprenden por fuera del sentido común. A un algoritmo hay que explicarle todo, las instrucciones son precisas, implacables. ¿Cuántas veces tenemos que corregir un prompt de ChatGPT hasta que la máquina entienda lo que realmente queremos? Hasta que entienda lo obvio. Pero a la vez, las instrucciones, redactadas como para una máquina, nos obligan a ser conscientes de todo aquello que salteamos por obvio, por este filtro de pragmatismo que es el sentido común.

Proponemos como disparadora la idea de intentar generar instrucciones para luego romperlas. ¿Cuál es el error, interno o externo, que hace que la instrucción rígida e inapelable falle justamente por no incorporar la infinita mutabilidad del universo dentro de sus reglas? Pensemos instrucciones, secuencias, algoritmos, para romperlos. Esto nos obliga a pensar también en la falla a la que nuestro algoritmo es susceptible. ¿Cuál es su bug, cuál es el exploit del que nos vamos a servir? Y más importante, esto nos va a ayudar a pensar relatos. Futuros, pasados, presentes improbables, quizá imposibles. Pero verosímiles en la medida en que podemos imaginarlos dentro de una lógica: la del relato.